The Mad Hatter : Chapelier fou, Chapelier fantôme ?

La lecture d'un article sur "les associations et la révolution française" (dans le numéro 299 de la RECMA, daté de Février 2006) m'a inspiré cette note d'humeur qui pose plus de questions qu'elle n'exprime de certitudes. Je fais donc appel à la curiosité et à l'érudition de mes lecteurs pour alimenter un débat qui, je pense, mérite d'être poursuivi.

L'article en lui-même ne mérite pas un long commentaire. Son résumé m'avait fait bondir ; la révolution n'y était-elle pas en effet décrite comme ayant, certes, interdit les associations, mais c'était pour mieux les "régénérer". Régénérer ? Le mot employé par les Khmers Rouges pour "justifier" leurs massacres ! De quoi faire froid dans le dos. Nous exterminons en masse hommes, femmes, enfants et vieillards, mais c'est pour mieux régénérer le peuple dans sa pureté… Glacial ! Etablir semblable balance à propos des associations me semblait pour le moins oiseux.

En fait, le texte n'est pas oiseux, il n'est que besogneux. Il commence par rappeler ce que nous savons tous, à savoir que dès 1791, l'association est purement et simplement interdite par les lois d'Allarde et Le Chapelier, pour se fourvoyer ensuite dans un gros contresens, en exaltant comme favorables à l'esprit associatif les efforts déployés par les révolutionnaires pour faire naître un "lien social" nouveau, notamment à l'occasion des fêtes organisées en lieu et place des cérémonies religieuses désormais prohibées, et ce souvent avec le soutien zélé de prêtres jureurs. Un bon point, qui viendrait en quelque sorte compenser un premier mouvement regrettable.

Or ces deux considérants ne se balancent en rien. A l'époque, le mot "association" était un terme générique utilisé pour décrire tout groupement professionnel, et il conservera ce sens pendant plusieurs décennies, pour ne se différencier qu'ensuite, donnant naissance aux syndicats ouvriers, aux ordres professionnels, aux patronages, aux coopératives et aux mutuelles. En revanche, les clubs, amicales et autres groupements de personnes fondés sur l'adhésion à des idées communes, mais non sur des intérêts matériels communs, étaient appelés "sociétés". Or la révolution a été conduite par des sociétés ! Elle en est l'œuvre, l'expression aboutie.

Le Chapelier n'était-il pas lui-même l'un des fondateurs du "Club Breton", puis le premier président de la "Société des Amis de la Constitution", qui allait ensuite devenir le fameux "Club des Jacobins" ? Clubs et sociétés de pensée ont détruit les associations, mais légitimé les sociétés… avant de s'envoyer mutuellement à la guillotine.

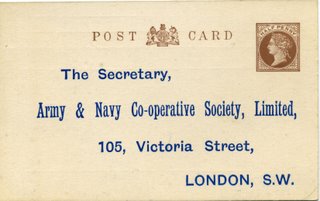

Quant au Mad Hatter, littéralement le Chapelier Fou, tous les amateurs d'Alice au Pays des Merveilles le connaissent. C'est aussi le nom de l'un des hôtels londoniens où j'ai l'habitude de descendre. Cet hôtel est la propriété de la brasserie Fuller's, de Chiswick ; or je suis un des rares "overseas members" du club des amis de cette brasserie, ce qui me vaut de bénéficier de tarifs préférentiels pour ma chambre. Croyez bien que je ne manquerai pas, amis lecteurs, de boire à votre santé quelques pintes de "London Pride" lors de mon prochain voyage sur les bords de la Tamise.

Mais revenons a l'autre Chapelier, plus précisément à Isaac René Guy Le Chapelier, l'homme qui donna son nom à la fameuse loi du 14 Juin 1791 stipulant qu'aucune expression d'intérêts particuliers ne doit pouvoir s'interposer entre le citoyen et la volonté générale.

Isaac n'était pas chapelier, mais avocat. Et fou, l'était-il ? On ne l'a jamais dit, mais il devait l'être suffisamment pour s'enfuir en Angleterre et surtout pour en revenir, apprenant que ses biens allaient être confisqués. Robespierre le fit de suite arrêter et guillotiner. C'était le 22 Avril 1794, dans la même fournée que Malesherbes.

S'il était resté à Londres à boire des pintes de bonne bière, il en aurait réchappé et aurait pu écrire ses Mémoires. Lesquelles nous manquent cruellement aujourd'hui, car j'ai l'impression que nous savons en fait peu de choses sur la loi Le Chapelier.

Cette loi fut précédée et en quelque sorte préparée, les 2 et 17 Mars 1791, par les décrets d'Allarde, du nom de Pierre Gilbert Leroi, baron d'Allarde, Maître de forges et député de Saint Pierre Le Moutier, bourgade nivernaise qui changea de nom sous la Terreur pour s'appeler pendant quelques mois "Brutus le Magnanime". Voici un nom digne de l'imagination de nos modernes communiqueux des conseils généraux ! Mais on ne sait pas si d'Allarde y fut pour quelque chose. Il aurait été par la suite directeur de l'octroi de Paris, puis capitaine au régiment des chasseurs de Franche Comté, et serait mort à Besançon en 1809. Je n'ai trouvé aucun autre élément de sa biographie. Gallica ne nous propose sous sa plume que deux projets de lois, l'un sur les assignats, l'autre sur la taxation du tabac.

Ni Le Chapelier, ni d'Allarde n'ont donc, apparemment, disserté sur leur œuvre législative et ses effets. Mais il me semble que nul ne le fit, du moins parmi leurs contemporains, puis tout au long des deux premiers tiers du dix-neuvième siècle. Alors qu'à l'inverse, on trouve de nombreuses références aux débats antérieurs, la première tentative de suppression des jurandes et des corporations par Turgot, leur rétablissement par Necker, les arguments de l'une et l'autre thèse ; si bien qu'en 1791, les constituants connaissaient fort bien le dossier, pas seulement parce qu'ils étaient imprégnés des idées de Rousseau, mais surtout parce qu'on en avait beaucoup parlé au cours de la préparation des États Généraux.

Analysées avec nos yeux d'aujourd'hui, en assumant les risques délétères de tout anachronisme incontrôlé, les lois d'Allarde et Le Chapelier ne concernent que très accessoirement les associations. Ce sont avant tout des lois qui favorisent le libéralisme économique dans son expression la plus sauvage, en supprimant toutes les entraves à la concurrence.

Toute entente entre salariés, toute grève est interdite ; le recours à des travailleurs étrangers moins exigeants en termes de salaire est encouragé. Toute entente entre patrons et salariés sur les salaires, les conditions de travail ou la protection sociale est interdite. Enfin, toute entente entre patrons ou artisans d'un même métier est également interdite : les professions doivent être ouvertes et chacun doit pouvoir librement s'établir. Même le sanguinaire Marat s'en offusquera ; médecin lui-même, il imaginait mal que n'importe qui, sans le moindre diplôme, puisse s'établir médecin.

Les lois d'Allarde et Le Chapelier sont donc des lois de liberté extrême, au sens où elles fondent le droit du renard libre à s'établir et à faire commerce dans le poulailler libre. On les a présentées aussi comme l'expression politique des intérêts de la classe des "sans culottes supérieurs", c'est-à-dire des entrepreneurs et gros artisans des faubourgs, contre ceux de la classe des "sans culottes inférieurs", salariés des premiers, et désormais privés de la protection que leur garantissaient naguère les lois de l'Ancien Régime.

Turgot et ses continuateurs dénonçaient le caractère sclérosé des corporations. L'abolition des privilèges, dans la nuit du 4 Août, signifiait certes leur défaite, leur fin prochaine ; mais le balancier s'en alla à l'extrême opposé, fondant en droit la loi d'airain du "capital sans frein". On se serait donc attendu à ce que le curseur soit ensuite remis au centre, soit par les Thermidoriens, soit un peu plus tard par Bonaparte, au moins par la Restauration. Or il n'en a semble-t-il rien été. On a coutume de situer l'abrogation de la loi Le Chapelier au 25 Mai 1864, lorsque la loi Olivier met fin au délit de coalition et instaure le droit de grève.

Comment imaginer que tant de régimes différents aient, trois quarts de siècle durant, conservé et appliqué telles quelles ces lois absurdes ? D'autant que les associations n'ont, pendant cette période, jamais cessé de se développer. Avec des difficultés, certes ; elles ont toujours eu besoin d'autorisations administratives, et certaines ont été l'objet d'attentions suivies de la part de la police. Mais il en est de même aujourd'hui ! Nous avons des lois anti-terroristes, comme il y en avait alors. Ce n'est pas Blanqui qu'il faut prendre comme référence. Ce n'est pas le bosquet des associations nommément constituées pour renverser le pouvoir qui doit cacher la forêt de celles qui ont inlassablement œuvré pour l'entraide, la solidarité, l'éducation ou la tempérance.

Le cynisme n'est pas à exclure. Un ministre de Louis XVIII à qui on demandait pourquoi il avait conservé les préfets et les départements, héritage s'il en est de la Révolution, répondit qu'il ne voulait pas s'en priver, car c'était si pratique pour gouverner. On peut donc penser que les lois d'Allarde et Le Chapelier ont été en quelque sorte gardées en réserve, pour justifier une répression dès lors que cela s'avérerait nécessaire. Mais c'est un peu court. On en aurait au moins parlé, on les aurait régulièrement citées. J'ai plutôt l'impression que ces lois ont été oubliées, ensevelies sous l'amoncellement des textes, confondues dans la poussière du passé avec les corporations qu'elles avaient fait mourir.

Je poursuis dans mon scénario, qui n'est je le répète qu'une succession d'hypothèses rapides et réductrices. Nous sommes maintenant cent ans après la Révolution, cinquante ans après le chemin de fer. La société, la technologie sont bouleversées de fond en comble. La droite catholique, qui avait été à l'origine de la grande majorité des innovations sociales au cours du siècle, que ce soit dans la production, l'entraide, la consommation, le crédit ou la protection sociale, a peu à peu perdu pied. Elle n'a plus d'expression politique, et a cédé le devant de la scène à la bourgeoisie libérale et au mouvement ouvrier. Arrive Léon XIII, qui tente de reprendre l'initiative. Il impose le Ralliement, et cherche à forger un corpus de doctrine sociale qui permette à l'Église, sur le plan des idées et de l'influence, de reconquérir le terrain perdu.

Il échouera, pour quantités de raisons sur lesquelles il sera intéressant de revenir, la plus déterminante étant qu'au cours de l'affaire Dreyfus, de nombreuses idées et non des moindres passent avec armes et bagages de gauche à droite ou l'inverse, et qu'il n'y a plus après de place pour une majorité qui serait à la fois catholique, rurale, conservatrice, sociale, internationaliste et ralliée au régime républicain (un vrai mouton à cinq pattes !).

Cependant, entre temps, la doctrine s'est tant bien que mal construite. Quelqu'un, je ne sais qui ni comment, a eu l'idée de refonder le concept de corporation. La Tour du Pin, qui passe pour en être le principal théoricien, l'emploie dans un de ses premiers articles publiés par la revue L'Association Catholique en août 1883, et en fait remonter la paternité à Albert de Mun, huit ans auparavant.

Il n'y a plus alors aucun souvenir direct des vieilles corporations, la place est libre pour fonder un mythe, celui d'anciennes solidarités protectrices et bienveillantes, dont la destruction a provoqué la misère ouvrière. En fait La Tour du Pin n'est pas dupe ; il propose une construction entièrement moderne, mais il la pare des couleurs de la nostalgie d'un bonheur perdu. Et perdu par la faute de qui ?

Eh bien, justement, par la faute de la loi Le Chapelier ! Voici donc mon hypothèse : La Tour du Pin lui-même, ou l'un de ses prédécesseurs féru d'Histoire, exhume la loi Le Chapelier et en fait un bouc émissaire doublement bien venu. D'abord parce que c'est une loi libérale, ce qui lui donne des arguments pour attaquer le capitalisme. Ensuite parce que c'est une loi révolutionnaire, ce qui lui permet d'attaquer les socialistes qui se proclament fils de la Grande Révolution. Le coup était habile.

Le "régime corporatif" théorisé par La Tour du Pin, qui utilise d'ailleurs souvent aussi les mots "économie sociale", pouvait-il fournir une réponse aux problèmes nés des grandes concentrations industrielles, alors qu'il semble entièrement fondé sur des solidarités de proximité ? Après 1900, la question n'a plus qu'un intérêt spéculatif, bien que l'on puisse déceler aujourd'hui la postérité de la doctrine de La Tour du Pin dans le Crédit Mutuel, les institutions paritaires ou l'organisation de l'agriculture française d'avant la PAC et du temps de la préférence communautaire.

Mais il sera resté au moins un survivant de l'aventure : la loi Le Chapelier. Au point que la gauche socialiste le récupérera très vite à son compte, mettant cette loi au compte des erreurs de la Révolution, mais s'arrogeant le mérite de l'avoir corrigée et d'avoir ouvert à marche forcée le chemin inverse, par la loi sur les syndicats, puis celle sur les associations – terme qui, comme on l'a vu, avait entre temps totalement changé de sens.

Et cependant, ce "Mad Hatter" n'aurait été, quatre vingt ans durant, qu'un fantôme. Toute pièce permettant d'infirmer ou de confirmer ce scénario m'intéresse au plus haut point !